Java程序的执行流程

Java 程序的执行流程经历了从编译到字节码的生成,再到类加载和 JIT 编译的过程,最终在 JVM 中执行。并且在程序运行过程中,JVM 负责内存管理、垃圾回收和线程调度等工作。

主要流程如下:

- 源代码:编写 .java 文件。

- 编译:使用 javac 编译器生成 .class 字节码文件。

- 类加载:JVM 的类加载器加载 .class 文件到内存中。

- 解释执行:JVM 将字节码转为机器码执行。

- JIT 编译:JVM 根据需要将热点代码编译为机器码。

- 运行:执行 main 方法中的逻辑。

- 垃圾回收:JVM 管理内存,并回收不再使用的对象。

- 程序结束:main 方法结束,JVM 清理资源,退出程序。

提示

编译执行和解释执行

编译执行:是指程序在执行之前,首先通过编译器将源代码编译为机器代码,然后直接在 CPU 上运行。常见的编译语言如 C、C++。

- 优点:编译后的程序运行速度快,因为机器代码是针对目标平台直接生成的,且不需要在运行时再进行翻译。

- 缺点:程序必须针对每个平台重新编译,跨平台性差;另外,编译后生成的机器代码难以调试和逆向工程。

解释执行:解释执行是指源代码不经过编译器的预先编译,而是在运行时通过解释器逐行翻译并执行。常见的解释语言如 Python、Ruby。

- 优点:跨平台性好,因为代码在每个平台上都是通过相应平台的解释器来运行的,且开发周期更短。

- 缺点:运行速度较慢,因为每次执行时都需要进行动态翻译和解释。

JVM 采用 编译执行 和 解释执行 相结合的方式:

- 解释执行 :JVM 会逐行解释执行字节码,尤其是程序初次运行时,这种方式有助于程序的跨平台性。

- 即时编译(JIT) :JVM 引入了即时编译器(Just-In-Time Compiler),在程序运行时将热代码(经常执行的代码)编译为本地机器码,避免反复解释,提升性能。因此,JVM 实际上是混合使用解释执行和编译执行。

JVM的特性

- JVM 可以自动管理内存,通过垃圾回收器回收不再使用的对象并释放内存空间。

- JVM 包含一个即时编译器 JIT,它可以在运行时将热点代码缓存到 codeCache 中,下次执行的时候不用再一行一行的解释,而是直接执行缓存后的机器码,执行效率会大幅提高。

- JVM 会Java 程序在编译后生成字节码(

.class文件),而不是直接生成特定于某一操作系统的机器代码。在不同操作系统上都有各自实现的 JVM,负责将字节码翻译为特定平台的机器代码并执行。这使得同一份 Java 字节码可以在任何支持 JVM 的平台上运行。实现了 Java 一次编译,处处运行的特性

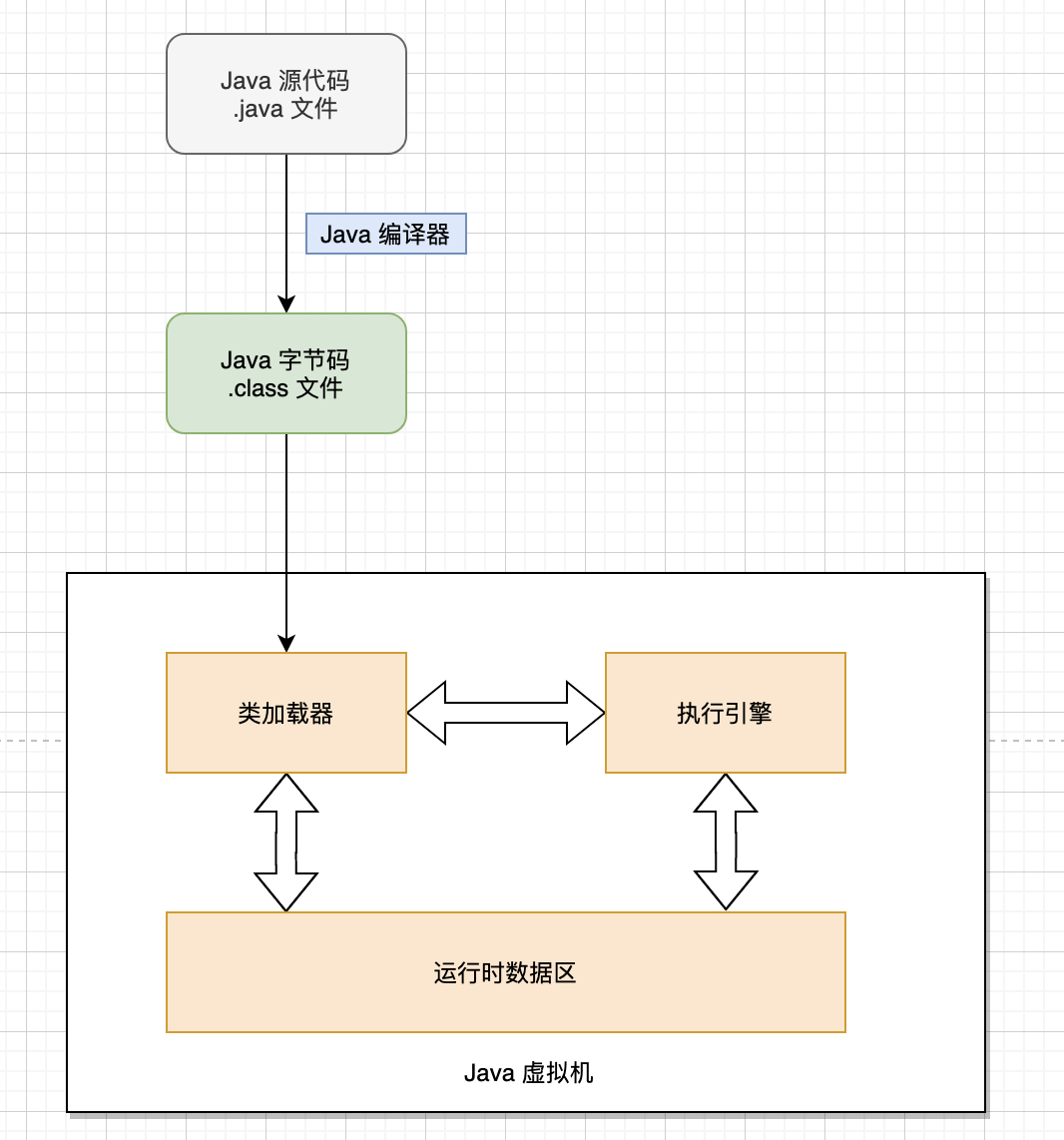

JVM的组织架构

JVM 大致可以划分为三个部门,分别是类加载器(Class Loader)、运行时数据区(Runtime Data Areas)和执行引擎(Excution Engine)

类加载器

类加载器子系统负责将 .class 文件加载到 JVM 中。它负责将 Java 类从文件系统或网络中加载,并将它们转化为 JVM 能理解的数据结构。类加载器的主要过程包括:

- 加载(Loading):找到并加载类文件到 JVM。

- 链接(Linking):将类文件的数据合并到 JVM 中,分为验证(Verification)、准备(Preparation)和解析(Resolution)三个阶段。

- 初始化(Initialization):执行类的静态初始化块和静态变量赋值。

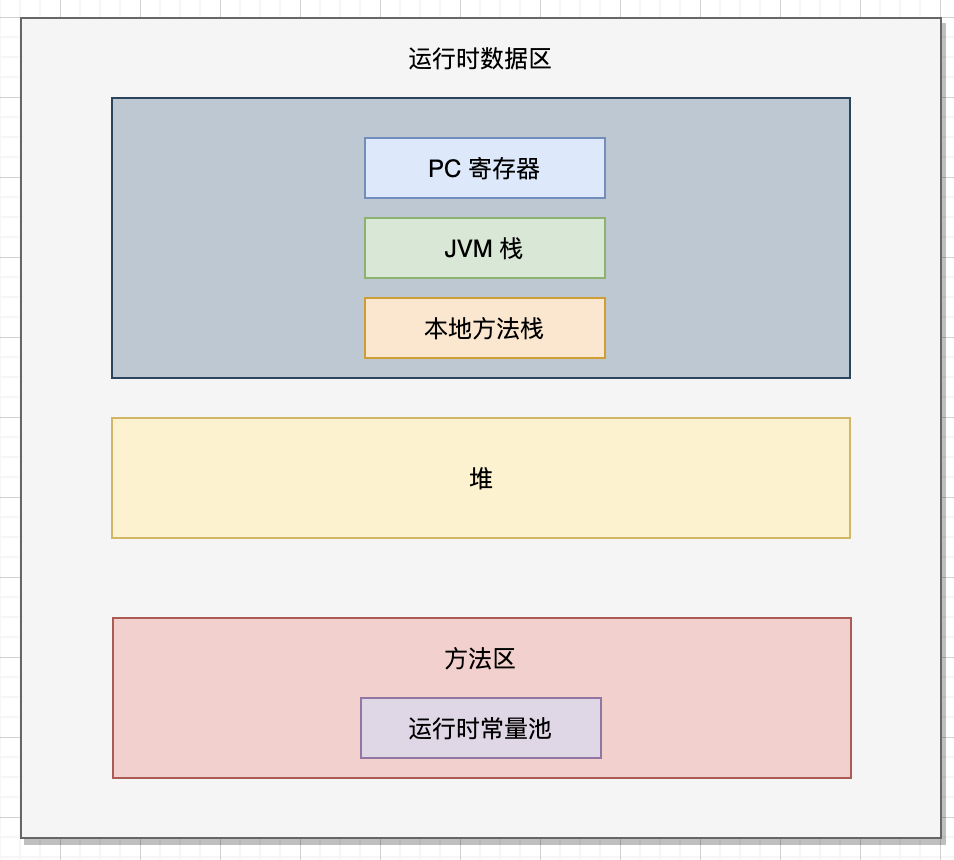

运行时数据区

JVM 定义了 Java 程序运行期间需要使用到的内存区域,简单来说,这块内存区域存放了字节码信息以及程序执行过程的数据,垃圾收集器]也会针对运行时数据区进行对象回收的工作。

执行引擎

执行引擎负责将字节码转换为机器指令并执行。执行引擎的主要组成部分包括:

- 解释器:逐行解释字节码并执行,适用于程序首次运行时。

- 即时编译器:将热点代码(频繁执行的代码)编译为机器码,提升执行效率。

- 垃圾回收器 :用来回收堆内存中的垃圾对象

本地方法接口(JNI)

本地方法接口允许 Java 程序调用非 Java 代码(如 C/C++),便于与操作系统或其他本地库交互。JNI 提供了跨语言调用能力,使 Java 程序可以访问操作系统级别的功能或高性能库。